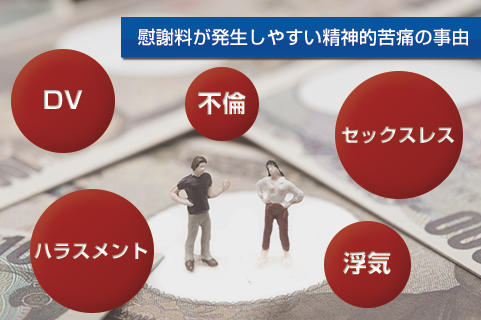

離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは

離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 慰謝料が発生するケースとは? 離婚には、それに伴い慰謝料が発生するケースもあります。 夫から妻に支払われるケースが多いイメージもある慰謝料ですが、離婚による慰謝料は妻から夫というケースもありますし、また必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。 離婚による慰謝料は相手に非があり、精神的苦痛を受けた場合に請求をすることが可能です。 離婚で慰謝料が発生するケースでもっとも多いと言えるのはパートナーの不貞行為…すなわち不倫・浮気です。 浮気をして精神的苦痛を受けたとなれば、これは十分に慰謝料を請求する資格があると言えます。 またその他にもDV行為や、パートナーの拒否でセックスレスになったという理由も慰謝料が発生するケースに含まれます。 慰謝料の金額は内容によって異なり、300万円にのぼることもあるでしょう。 もし相手のせいで離婚をする事になったのなら、慰謝料の請求を検討してみましょう。 ただ知っておかなくてはいけないのは、慰謝料を請求したからといって必ずしも認められるわけではないということです。 たとえ相手に不貞行為があったとしても、それで精神的苦痛を受けた証拠が無かったりすれば裁判で認められないケースもあります。 理不尽に感じるかもしれませんが、しかし司法とて証拠無しに動くことはそうそうできません。 離婚、そしてその慰謝料を検討しているのなら専門家への相談が必要です。 証拠集めは1人では困難 精神的苦痛を受けた証拠として効果があるのはやはり医師からの診断書です。その他にも方法はありますので、弁護士などからアドバイスを受けましょう。また、不貞行為が原因ならその証拠を出すことで裁判は有利になるでしょう。証拠とは例えばパートナーと愛人のメールや、写真といったものが挙げられます。ただそのメールや写真も単に二人が連絡を取っているというだけではなく、不貞を働いていると確信できるような内容である必要があります。 このような証拠を個人で集めるのは、難しいのかもしれません。 尾行をするとしても、顔をよく知っている相手への尾行というのはそう上手くはいきません。 そのため慰謝料の請求を考えている人の中には、探偵や興信所に証拠集めの依頼をしている人もいるでしょう。 探偵ならパートナーに顔を知られている事もありませんし、何よりも調査のプロです。 証拠を掴む可能性は、自分で行うよりも遥かに高いと言えるでしょう。 ただ探偵や興信所の料金は高額と言えるので、依頼をするかどうかよく考える必要があります。 不利になるといけませんので弁護士への相談をおすすめします。 離婚を考え始めたら…知っておきたい基礎知識 関連記事 離婚を決めたら、その前にするべきことは これだけある!離婚の種類とその手続 離婚の際に慰謝料請求が認められるケースとは 協議離婚で最も重要な3つのポイントとは 離婚の理由・動機として認められるのはどんなこと? 離婚した場合に子供の親権を獲得するには 熟年離婚する場合に注意すべきこと 外国人の配偶者と離婚する場合に知っておくべきこと 早急に弁護士に相談する事をおすすめします トラブルを避けるためにも、離婚を考えられている当初から弁護士に相談しておくことを、ぜひおすすめいたします。弁護士が夫婦の間に入れば、裁判所を介さない協議離婚の場合でも相手方と十分な協議をつくし、合意内容の履行確保のため必要に応じて強制執行認諾文言約款付公正証書を作成するなどの手段を講じます。また、当事者間の話し合いではまとまらず、裁判所の調停や訴訟手続を行う場合おいても、弁護士はあなたの代理人として手続きを進めることができるので安心です。 お気軽にお問い合わせ下さい。弁護士との簡単な相談も可能です 小さな悩みが大きな悩みになる前に、お気軽に相談してみてください。思いもよらない解決への道が開けるはずです。 ※お電話では簡単なご説明のみとなります。内容に応じてご来所頂く事をおすすめいたします。 料金は15万円〜(ケースバイケースにて変動いたします)先ずはお気軽にご相談を。 [...]